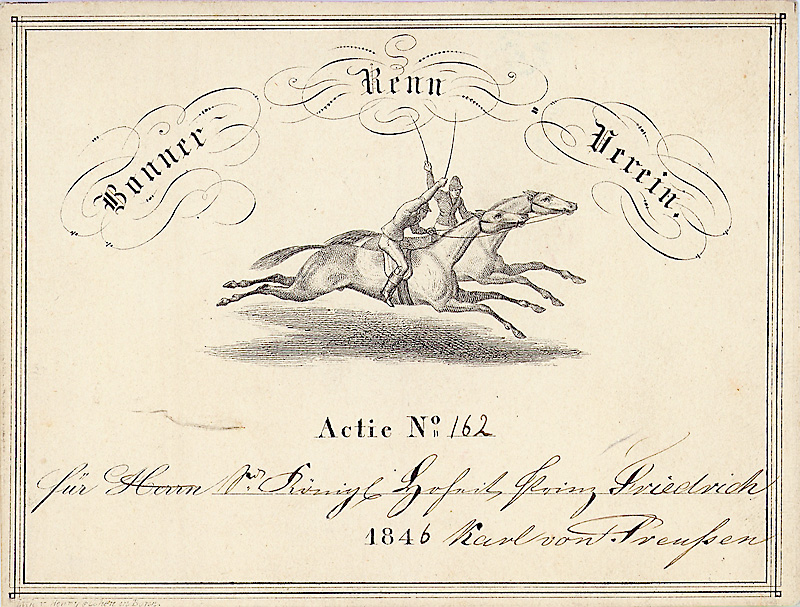

Bonner Renn-Verein

Aktie, eingetragen auf Seine Königliche Hoheit Prinz Friedrich Karl von Preußen

Bonn, von 1846

Angeboten in meiner 70. Auktion am 2. Dezember 2019, zugeschlagen mit 3.750,- Euro.

Kleinformatiges Papier. Lithographie von Henry & Cohen in Bonn (gegründet 1828, 1937 umbenannt in Bouvier Verlag, 2004 Verkauf der Universitätsbuchhandlung in Bonn an Thalia).

Prinz Friedrich Karl von Preussen (1828-1885), aus innerster Neigung Soldat, ließ er sich von seinem Erzieher, dem späteren Kriegsminister A. von Roon, doch bewegen, als erster preußischer Prinz in Bonn zu studieren. Am 28. April 1846 schrieb sich Prinz Friedrich Karl von Preussen in die Martikel der Universität Bonn ein, der erste unter den preußischen Prinzen, welche später sämmtlich dort studiert haben. Major v. Roon war sein militärischer Begleiter. Er lenkte des Prinzen Studien, bei denen dieser „treffliche Auffassungskraft, aber nicht gerade heroischen Eifer“ zeigte, in die richtige Bahn; sie blieben nicht auf die von ihm bevorzugten kriegswissenschaftlichen Ziele beschränkt, sondern sorgten auch für die allgemeine Bildung des Geistes und des Herzens. Die rheinische Friedrich Wilhelms-Universität übte eine große Anziehungskraft auf die akademische Jugend durch den Ruf berühmter Lehrer, z.B. der Historiker Dahlmann, der Rechtsgelehrte Clemens Th. Perthes, schon zu jener Zeit mit dem nachmaligen General-Feldmarschall Graf Roon in innigster Freundschaft verbunden; Ferdinand Walter, noch ein persönlicher Theilnehmer an den Freiheitskriegen; der Historiker Joh. Wilh. Löbell, die Philologen Friedr. Wilh. Ritschl und Friedr. Gottl. Welcker. Unter den Theologen ragten hervor: August Dorner, Richard Rothe, Friedrich Bleek u. a. Der Prinz hat von Anfang an den Zweck seines Aufenthaltes in Bonn sehr ernst genommen; schon am Tage nach seinem Eintreffen hörte er sein erstes Colleg. Seine persönlichen Anschauungen über die Aufgaben und Ziele, die es hier zu lösen galt, hat er selbst dargelegt in einem Aufsatz aus dem Wintersemester des Jahres 1850, der sich später in seinen hinterlassenen Papieren vorfand. Zunächst verblieb der „rote Prinz“ (so wurde er genannt) nun im Cavalleriedienste. Anfangs beim Gardehusarenregimente in Potsdam, seit April 1852 als Oberst und Commandeur des Gardedragonerregiments in Berlin. Zwei Jahre später wurde er zum Commandeur der 1. Gardecavalleriebrigade und zum Generalmajor befördert. Infolge seines leidenschaftlichen Berufseifers im praktischen Dienst avancierte er rasch: 1856 Generalleutnant (Divisionskommandeur Stettin), 1860 Kommandierender General des III. (brandenburgischen) Armeekorps. Als Gegner des Parade- und Gamaschendienstes, der „traurigen Überbleibsel der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts“, erstrebte er in Theorie und Praxis eine Reform der militärischen Ausbildung: Erweckung des „Füsiliergeistes“ (auch bei der Kavallerie) und Stählung des im Soldaten liegenden „vollen kriegerischen Manneswertes“, der moralischen Eigenschaften. Im deutsch-dänischen Kriege 1864 zunächst Befehlshaber der preußischen Truppen (I. Armeekorps), übernahm er nach Wrangels Rücktritt den Oberbefehl über die verbündete preußisch-österreichische Armee (Düppeler Schanzen, Übergang Alsen). Als Oberbefehlshaber der 1. Armee im Krieg von 1866 siegte er bei Münchengrätz, Gitschin und hielt bei Königgrätz (3.7.) dem überlegenen Gegner bis zum Eintreffen des Kronprinzen stand. Seit dem 20.9.1866 war Friedrich Karl von Preußen Inspekteur der Kavallerie. Als Oberbefehlshaber der 2. Armee erfocht er 1870 die Siege von Gravelotte, Vionville, schloß Bazaine in Metz ein, zwang ihn zur Kapitulation und zersprengte, zum Generalfeldmarschall befördert (Oktober), die französische Loirearmee unter Chanzy (Orléans, Le Mans

1871). Mit dem 16.6.1871 wurde der Prinz zum Generalinspekteur der 3. Armeeinspektion ernannt. Mehr Taktiker als Stratege, ein hervorragender Truppenerzieher, als Feldherr ohne Genialität, war Friedrich Karl von Preussen sicher von Entschluß und zähe im Durchhalten. Von ihm ist das Wort überliefert: „Herr, dazu hat Sie der König zum Stabsoffizier gemacht, daß Sie wissen müssen, wann Sie nicht zu gehorchen haben.“